教員 ✕ 研究#07

家政学を最先端のファッションに。洗浄、保管、染色――被服管理学に革新をもたらす研究とは

角田 薫 Kaoru Tsunoda

角田 薫 Kaoru Tsunoda 着物を先祖代々受け継いできた古き良き日本文化を背景に持つ歴史ある学問であり、今まさに注目されている衣類の環境問題にも大きく関わる。

Q. SDGsに配慮する時代の中で、古着のリユースや服を長持ちさせる方法がアパレル業界で注目されています。角田先生の研究分野がさらに重要になるのではないでしょうか。

A. そうですね、被服管理学は「洗浄」「保管」「染色」を3つの柱にしています。洗浄、または洗濯とは、汚れた服をきれいに蘇らせること。保管は、服を良い状態で保ち続けること。そして、被服管理における染色は、染め替えのケア方法から始まり、時代とともに染色の科学に発展し、現在に至ります。 染色においては、これまで化学的な研究が主軸とされてきましたが、近年ではすでにある服を活用することにも注目が集まっています。例えば、染め替えて長く着続けるという考え方は、実は日本では長い歴史があり、着物の洗い張りや染め直しなどを通して、趣を変えながら先祖代々大切に受け継がれてきました。まさに、原点を見直しつつ発展に向かっていく分野だと思います。

Q. 洗浄と染色は、洗うことと染めることで別ジャンルのように思えます。

A. それが意外にもこの2つはとても近いんですよ。染色は布についた一種の汚れと考えると、汚れを落とすのが洗浄なのに対し、汚れをつけて維持させるのが染色です。それをすっきりと落とすのか、しっかり保つのかの違いに過ぎません。

Q. 授業では染色の講義や実験にも力を入れていますね。

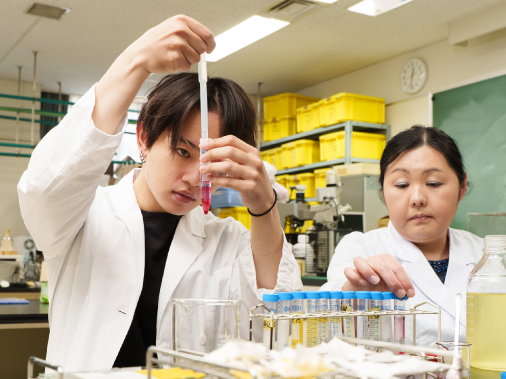

A. はい。私がもっとも長く続けている研究は洗濯ですが、近年では授業を通じて染色への興味も増しています。最近の研究ですと、廃棄される青果の皮を活用した染色の研究をしています。特殊な抽出技術を確立することで、SDGsに基づいたファッション産業に役立つ成果を出せたらと願っています。

博士号を取得した院生時代から続けているのが、資源を無駄にしない洗濯方法だ。

Q. 角田先生のライフワークともいえる研究活動が、洗濯を主軸にした衣類ケアです。なぜこの分野に着目したのですか。

A. 今の自分の土台が、家政学を学んだ大学時代にあります。理系だったので、幅広い家政学の中でも衣服や食物、住居などの化学や数値を扱う分野が得意でした。それが「洗濯」になったのは、当時流行していた海外からの輸入洗剤の香りに惹かれ、洗剤や洗浄に興味を持ったからです。家政学は実生活からの気づきや学びが多いので「人間が生活しやすい発展的な研究」への移行は自然でした。その後大学院に進み、博士論文では「地球環境に配慮した水や洗剤を使わず汚れを落とせる方法」についての研究に取り組みました。

Q. そこで研究された「酸化チタンの光触媒」を応用した洗濯方法というのは、どういったものですか。

A. 太陽光に含まれる紫外線、またはそれに近い光を当てるだけで汚れが分解していく未来型のケアです。光化学反応を利用した、水も洗剤も洗濯機も使わない洗浄ですね。衣服素材としても広く普及しているポリエステル繊維で実験を重ね、油汚れを分解する方法を見いだしました。ただ、「洗い清める」という文化がある日本の、水洗いが一般的な社会の中で、実用化までは提案できなかったのが残念です。

Q. 「未来型の洗濯」が長年の研究テーマなのですね。この研究に再び着手する可能性はありますか?

A. それは十分にあります。酸化チタンは現代のトレンドではないため、今すぐ研究を再開することはないかもしれません。でも将来的には宇宙空間での服のケアの必要性など、社会が移り変わり、今後注目される機会もあるでしょう。そのときに私の研究が役立ってくれると嬉しいですね。

Q. 近年の研究にはどういったものがありますか。

A. 先ほど述べた食品を使った染色方法の開発以外に、洗浄系では、弾性着衣の洗濯に関する研究です。がん治療において代表的な後遺症の一つにリンパ浮腫がありますが、この治療は、弾性着衣といわれる高弾性サポーターを着用して患部を圧迫し、リンパ液の流れを改善する方法がとられています。しかし、その効果はサポーターの伸縮性に委ねられていると言っても過言ではなく、その伸縮性を有するポリウレタンなどの化学繊維は、油汚れが付着しやすく洗濯では落ちにくい。その上、ポリウレタンは洗濯時の洗剤の影響を受けて伸縮性が低下してしまうのです。

Q. 常に着用するものであればあるほど、汚れの付着が避けられませんね。

A. そのとおりです。汚れが不衛生を招くと、抵抗力の弱いがん治療の患者は重篤な皮膚炎症を発症するリスクも危惧されます。このような現状から、弾性着衣の性能を維持しながら使用期間の延長を目指した洗浄技術を確立することで、治療の一助になることを目的に、洗浄技術の視点から家庭洗濯を行う実態を想定して研究を行いました。

この研究は科研費(科学研究費助成事業※1)に採択され(※2)、実生活における家庭洗濯を視野に入れた高効率な洗浄方法を3年間研究し、患者にとって負担の少ない洗濯方法の提案に至りました。本研究の成果が、患者への情報提供と今後の製品の規格化など、治療用弾性着衣の発展に繋がっていくものと期待しています。

※2 令和2年度~ 令和4年度(2020~2022年度)科学研究費助成事業(学術研究助成基金助成金)・基盤研究C(一般) 題目:「弾性着衣と洗濯に使用する洗剤・柔軟剤の影響に関する試験」(課題番号:20K02370)

Q. 社会的意義のある研究のほかに、ヨーグルトの成分を使ったユニークな洗濯実験にも取り組んでいらっしゃるということですが。

A. いつも新しい洗濯方法はないか探っていますから(笑)。ヨーグルトのホエイ成分の利用もその一つです。ここに着目したのは家で食器を洗っていたとき。イクラが付着して洗いにくかったお皿に偶然ホエイが触れたとき、「あれっ!」という現象がありました。いつもの食器洗いがスムーズに変わったんです。その作用がタンパク質に働いたのか、油分なのかを研究している最中です。ちょうど卒業研究で食物をテーマに挙げてきた学生がいまして。それならばと、「食物と洗浄」をテーマに一緒に実験しているところです。

角田先生の授業には、古着のシミから、授業で作った服の洗濯や保管方法まで、身近に感じられる衣服ケアの世界がある。

Q. 学生たちの反応はどうですか。

A. 被服管理学は世の中の移り変わりに敏感な学問。生活の場で実際に役立たないといけません。実験の授業では、洗剤や洗濯機の種類による洗浄力の比較を実体験します。理論を学ぶ授業では、身近な例が本当にたくさんあるので、私の無駄話が多くなってしまうんですけど(笑)。よく学生から相談されるのは、購入した古着のケアについて。シミがついていたり、黄ばんだブラウスを持ってきて、「これ(洗濯で)落ちますか?」とか。ほかに関心が高いと実感するのは柔軟剤。洗剤よりも柔軟剤に注目する学生が多いようです。あと、人気なのは洗浄よりも染色ですね。

Q. ズバリ、洗濯とは何でしょうか?

A. すごくたくさんの要素から成り立つ衣服のケア。学生には「洗濯はオーケストラです」と言います。これは、いろんなことが関わる洗濯において「各要素に指示を与える指揮者はあなたですよ」という意味です。どんな汚れを落としたいのか、どんな素材なのかなどを知って洗濯を設定する必要がありますから。

BUNKAの学生は服を作りたい人が大半ですから、被服管理学の分野は地味に思っているかもしれません。でも、デザインする、作ることの先を見越した生地選びや、完成後のケアにも責任を持ってもらいたいと考えています。学生の興味関心に「環境問題」は必ずあります。ずっと着てもらえる服を作ることも、環境に配慮することです。そんな衣服をデザインしていける人になって欲しいですね。あともうひとつ、この研究分野をこれから担ってくれる人も求めています!(笑)

家庭科と生物と数学が好きだった若者が、衣服ケアの研究に夢中になり、教える立場になった。本格的なファッションデザインを学びながら、きちんと被服管理も学べるのがBUNKAの素晴らしさだ。角田先生は、未来型洗浄の研究とともに今は基礎研究にも取り組んでいる。昔からのデータが使われている被服管理学の教科書をリニューアルしたいという。あまり後継者がいないと笑う角田先生と一緒に、持続可能なファッションとケア方法を探っていきたい。

記事制作・撮影

一史 (編集ライター/フォトグラファー)

COLUMN

繊維害虫の研究ができる大学は、全国で文化学園大学だけ!

繊維害虫を用いた新たなテキスタイル研究の未来も

カツオブシムシは、ウールやカシミヤといった毛や絹などのタンパク質繊維を食べる害虫。文化学園大学では角田先生が所属する研究室で長年飼育観察を続けている。その理由は、生態や習性を理解することでその発生原因や防虫対策を学ぶことができるからである。

「以前は家政学・服飾系の大学でよく飼育・研究されていたそうですが、現在はこの研究から手を引いてしまった大学も多く、今では文化学園大学だけになってしまったと先代の先生方から伺っています。当研究室で飼育を続けている繊維害虫は約70年近く受け継がれてきた虫たち。高校時代、私が生物部で培った飼育力をここで活かしつつ後世に引き継いでいく所存です。(笑)

代表的な繊維害虫であるヒメカツオブシムシ、ヒメマルカツオブシムシ、イガ、コイガを飼育しています。これらは完全変態(卵→幼虫→蛹→成虫)を行いますが、このうち繊維を食害するのは実は幼虫期だけなんです。これまで、天然染料や媒染剤などによる幼虫期の食害、防虫成分の忌避効果の研究、成虫期における色や香りの嗜好性などの研究を続けてきました。虫が苦手な人も多いですが、時折、興味を寄せて研究室に見に来てくれる学生もいます。今後は、このサイエンス分野をBUNKAらしく輝かせるために、繊維害虫を用いた研究を進めたいと考えています。例えば、あらかじめタンパク質汚れで柄を描いた綿布などに食害を誘導して柄を表現したり、あえて食害でダメージ感を出してみたり。そんなテキスタイルを作るような研究にも挑戦していけたらと考えています。もっともっと斬新な発想で、繊維害虫の研究に興味を持ってくれる学生を待っています!」(角田)