教員 ✕ 研究#06

高級ブランドの「高くても売れる仕組み」を、マーケティング戦略から紐解く

李 熙明 Ximing LI

李 熙明 Ximing LI 世界のファッション動向に目を向けて、あるべきブランドの姿を考察する。

Q. 李先生の研究テーマである「マーケティング」とは企業活動においてよく耳にする用語ですが、ファッション分野ではどのような役割を持っているのでしょうか。

A. マーケティングは市場をつくり出す活動です。ブランドと消費者をつなぐ役割を担っています。マーケティングのことを販売や広告戦略に限った仕事と思う人が多いようですが、実は商品企画にも深く関わるのです。例えばファッションブランドなら、アイテムや店舗はマーケティングに基づいて企画されます。ブランド運営そのものの活動といえるでしょう。

Q. ファッション分野でのマーケティングの成功例を挙げていただけますか。

A. 身近な例として、ユニクロの話をしましょう。海外で店舗を増やすユニクロは、「ローカライズ」と呼ばれる、販売国や地域に合わせた店舗づくりや商品展開を行っています。フランスでは気候変動対策として暖房の規制が初めて行われた2023年に、暖かいヒートテックの毛布をフィーチャーした期間限定のオープンカフェをつくったことがあります。カフェ文化の歴史があるパリの土地柄に合わせた面白い企画です。アメリカではシアトルの店でユニクロが得意とするダウンウェアを大きく打ち出す一方、温暖なカリフォルニアではTシャツやハーフパンツなどのカジュアルウェアが中心です。これらは販売の部分でしっかりとローカライズされた好例です。

Q. その反対に、李先生がマーケティングの失敗と考えている例はありますか。

A. ファッションから離れてしまいますが、ローカライズの失敗と思う例をひとつ挙げます。ある日本の国民的アニメがアメリカで放映されたときのこと。食事のシーンでは箸をフォークに変え、お金が出る場面では円をドルに変えるなど、アメリカの日常を感じさせる変更が施されました。放映される現地に寄り添ったマーケティングを意識したのでしょうが、実際にこのアニメを観る人は、アニメを通して日本文化に関心を寄せる人たちでした。でも目にしたのは安易にアメリカ文化を取り入れた内容で、人気を博すとは言い難い結果となったのです。このようにアニメなら視聴者、ファッションなら消費者が求めているものを、正しく理解した上で実践しないと失敗するのがマーケティングの難しさです。

高価格帯の高級ブランドを生み出すときこそマーケティングが必要。

Q. ヨーロッパではルイ・ヴィトンを軸とするLVMHグループやグッチを擁するケリングのように、高価格帯でありながらも世界中で高い販売実績を持つ人気ブランドが多数あります。でも日本にはそうしたブランドと肩を並べる高級ブランドが少ないようです。ブランドイメージを左右するマーケティングの違いによるものでしょうか。

A. 確かに、日本のブランドは製品品質が優れていてもラグジュアリーという立ち位置にはなりにくいです。それは、日本は歴史的にマーケティングに重きを置いてこなかったからと言えるのではないでしょうか。時計の例で言えば、セイコーやシチズンは正確に時を刻む電池式のクオーツ時計が得意です。技術が優れているのにコストパフォーマンスの良い、世界的に有名なメーカーです。でも世界の富裕層に人気なのは、超高額なスイスのゼンマイ式機械時計。スイスの高級時計メーカーが成功した理由には、商品企画から考えられたマーケティングの技が効いているのです。

Q. 日本がラグジュアリーブランドを生むために必要な考え方はどのようなものでしょうか。

A. 日本には「良いものを作れば皆が買ってくれる」という考え方が根強く残っています。しかし、それだけではなく「知ってもらう」ことを意識する姿勢も必要でしょう。ヨーロッパ、特にフランスのブランドは顧客を感動させる「ストーリー」を用意して、それをブランド力に結びつけることに長けています。日本のブランドにも、その商品価値、魅力、歴史など「ストーリー」の種はたくさんあるはず。そのストーリー基盤を強固にできたら、ラグジュアリービジネスにシフトできるかもしれません。

Q. 一方で「日本企業は日本流のビジネススタイルでいいのではないか」という考え方もあります。

A. そうですね。日本にはビジネス規模が小さくても長く存続している優れたブランドがたくさんあります。一方で、ブランド力を高めることには大きなメリットがあるとも言えます。それは消費者との信頼関係を築ける点です。「ブランド・リレーションシップ」と言いますが、それによって消費者とブランドが関係性を築くことのメリットを挙げると、例えば企業に不祥事――製品の欠陥など不測の事態が発生した場合――が起きても、消費者の信頼を取り戻しやすくなります。信頼があれば高額商品でも売れていきますし、ビジネスも安定します。それを可能にするのがマーケティングの力だと私は信じています。

現代のラグジュアリーブランドが直面する課題をボーダーレスに研究している。

Q. 李先生がファッション分野に関心を持ったのはいつですか。

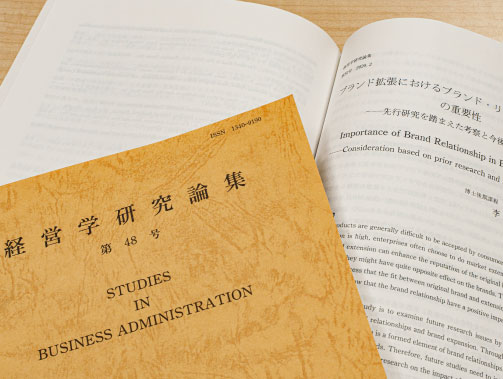

A. 私は2012年に、中国の大学のダブルディグリープログラムにより来日しました。中国では日本語を専攻し、来日してからは国際関係が学びの中心で、当時はファッションを研究対象にすることは考えていませんでした。学部卒業後に明治大学大学院の経営学研究科に進み、グローバル・マーケティングの第一人者である大石芳裕先生に師事したことが今の道に進むきっかけになりました。様々な研究対象の中で私が特に興味を持ったのが、ファッションを中心とするラグジュアリーブランド。博士論文で『ラグジュアリーブランドにおけるブランド拡張の成功要因』を執筆し、2022年に経営学の博士号を取得しました。

Q. マーケティングの研究対象として興味を惹かれたのがファッションだったのですね。BUNKAの教員になったのはどのような経緯からですか。

A. マーケティングを研究するうちにファッションへの興味がさらに増していき、より専門的にファッションに触れられる環境に身を置きたいと考えるようになったからです。そこでBUNKAのファッション社会学科の教員公募に応募し、採用されました。

Q. 学生とはどのような授業で接していますか。

A. 服装学部ファッション社会学科の3・4年次で行う専門ゼミナールのほか、3年次の「グローバルマーケティング」を教えています。様々なマーケティングの成功例、失敗例を具体的に紹介しながら、日本ブランドが海外市場を開拓するためのヒントが得られる授業をめざしています。ファッション分野をライフスタイル全般で広く捉えると、化粧品やホテルなども含まれます。受け持っているゼミの学生たちにも、このような幅広い目線でマーケティングの大切さと楽しさを伝えていきたいと望んでいます。私自身は、特にデジタルマーケティングやサステナビリティといった、現代のラグジュアリーブランドが直面している課題に注目して研究を進めています。

Q. 先生の指導を受けた学生たちの反応や進路は。

A. ゼミ生の卒業研究では、ラグジュアリーブランドの比較や販売戦略といった視点が多いのですが、彼らの就職希望先は意外とアパレル業界に限らず多様です。単に「ラグジュアリーブランドとはどういうものなのか知りたい」という探究心から研究テーマとして選んでいるのだと思います。今年(2025年度)から「ラグジュアリー・ブランド戦略論」という3年次向けの科目を開講することになりました。ラグジュアリーブランドの最新の動向や感覚などを伝えていこうと考えています。

李先生は研究の社会的意義を大切にしており、「企業の現場で役立つ論文を書いていきたい」と語り、マーケティング研究については「理論よりもケーススタディである」とも言う。彼の元に集う学生たちは、ファッションビジネスのクリエイティブな仕掛けを日々楽しく学んでいる。

記事制作・撮影

一史 (編集ライター/フォトグラファー)

COLUMN

高校生対象の体験授業

「高級ファッションブランドはなぜ人気なのか」

文化学園大学では毎年7月に、高校生を対象とした「サマーオープンカレッジ」を開催している。大学の授業を体験できるこの好機会に、李先生が担当する講座「高級ファッションブランドはなぜ人気なのか~高くても売れる理由を知ろう!〜」が登場する。

「この講座では、人々が高価なブランド品を求める理由を探求します。巧みなブランド戦略はもちろん、その背景にある歴史や伝統の活かし方、広告手法、そして消費者心理など、高級ファッションブランドが実践する「高くても売れる仕組み」を大学ならではの視点からわかりやすく解き明かします。2023年に開講した際にも大変好評で、参加した高校生からは「高級ブランドのイメージが変わった」「ただ高いだけじゃない理由がよくわかった」といった嬉しい声が多数寄せられました。この夏、大学の講義を一足先に体験し、あなたの知的好奇心を満たしませんか?モノの価値や社会を見る目が、きっと変わるはずです。高級ファッションブランドが好きな方はもちろん、「詳しいわけじゃないけど、ちょっと気になる」「とりあえず話を聞いてみたい」という高校生の参加をお待ちしています!」(李)