ファッション業界で最新のデジタル技術がどのように役立つのか?

ファッション業界で最新のデジタル技術がどのように役立つのか?デジタルとファッションで新しいものが生まれるか

牧野:加藤先生と共同研究を始めたのが2018 年です。21 年に「BFDA(文化ファッションデジタルアカデミー)」を発足し、文化学園内でデジタル分野の研究をする異分野の先生方との交流を促しています。手づくりで服を縫うことを教えるのが基本のBUNKAの中で先鋭的な試みです。

加藤:そうですね。違う分野のふたりが組むミックス発想も大学の中では新しいかもしれません。僕はもともとクラフトワークとマシンワーク、両方の機能を合わせた作品づくりをテーマとしていました。牧野先生との共同研究で、これはできる幅が広がるなと。造形学部で取り組んでいることにも興味がありましたから、自然なリンクです。

牧野:僕は新しい技術が好きで。BUNK Aでデジタルならファッションに結びつくんじゃないかと。お互い自主的に、興味のあることをやっている研究です( 笑)。とはいえ、異分野のリソースを連携・融合・発展させ、教育へフィードバックすることが目的ですから。

われわれが、いまデジタルを知っておくべき理由

牧野:ファッションにおけるデジタル技術の具体例は、「自動で絵を描くAI 技術を使った服のデザイン」「スマホでも見られるヴァーチャルファッションショー映像」「現実にあるモノに映像を投射するプロジェクションマッピング」「VR ゴーグルを着用したアバターが歩くイベント」などがあります。

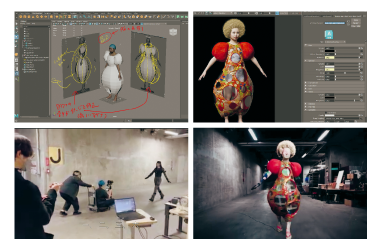

加藤:服のパターンをコンピュータで図面設計する「CAD」はアパレル産業で昔からよく使われますが、現在求められている技術はそれを立体化した「3DCAD」。ファッションイメージを伝えるだけでなく、服づくりでもデジタルに独自性があるのが重要な観点です。

牧野:実はCG 映像で人物を描くとき、難しい点のひとつが服の表現でした。「布」がとても難しくて。でも、写真と見間違うほど精度の高い服を着た人物をつくれる技術のソフトウェアが生まれてきたことで、画面上でシミュレーションができるようになり、服の生産効率が大幅に上がりました。

加藤:我々がいまデジタルを知っておくべき理由は、アナログでできなかったことを実現する未来のためなんです。

学生のデザイン画をもとに、デジタルツールを使うことでデザインの発想そのものを広げながら3DCG ならではの表現ができるかを実験。モデルを用いたモーションキャプチャリング後、実写の背景と合成し、映像化も試みた。

デジタルだから、失敗から学べることもある

加藤:“デジタル”と言葉にするとハードルが高くても、物怖じする必要はないんです。そろばんでやっていたことがエクセルでできた、というイメージに近い。

牧野:僕も学生の頃、「つくるモノのイメージが明確になってから制作に取りかかるべき」としつこく言われました。一方で、デジタルなら何度でも現実に近いシミュレーションができます。トライアンドエラーに挑戦できる。まずつくってみて判断し修正すればいい。「失敗から学ぶ」という新しいカルチャーの創造にも繋がるでしょう。

加藤:まずやってみるという考え方は、我々の共同研究にも当てはまります。「私、できないからやめておく」じゃなく、挑戦してみてください。

牧野:「完璧であれ」でなくていいんです。せっかくだからデジタルを使ってみよう、失敗してもまたチャレンジすればいい、そういうカルチャーが醸成していくといいですね。